김시온 기자

artistxion@todaykorea.co.kr

기자페이지

5일 <투데이코리아> 취재를 종합하면, 한강문화재연구원이 지난 2017년 종로구 명륜4가 일대에서 일어난 문화재발굴조사 건과 관련해 작성한 1차 경위서와 2차 경위서의 내용이 서로 다른 것으로 나타났다.

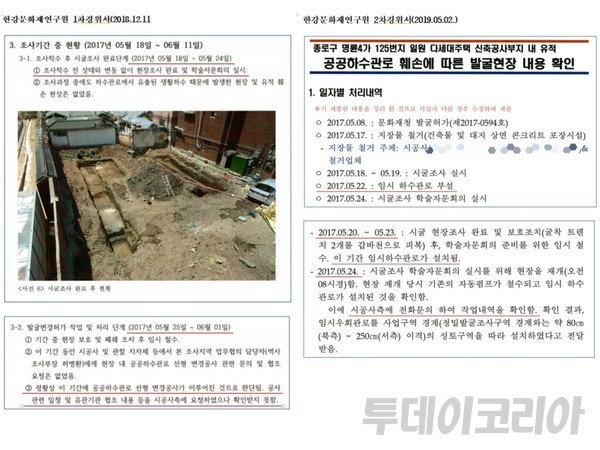

한강문화재연구원이 지난 2018년 12월 11일 작성한 1차 경위서에는 해당 지역의 조사착수 후 시굴 조사 완료 단계가 2017년 5월 18일부터 5월 24일이라고 기재됐으며, 발굴변경 허가 작업 및 처리단계는 2017년 5월 25일부터 6월 1일이라고 적시했다. 즉 하수관로부설이 25일부터 6월 1일 사이에 이뤄졌다는 것이다.

반면, 한강문화재연구원이 2019년 5월 2일에 작성한 2차 경위서에는 2017년 5월 22일 임시 하수관로를 부설한 것으로 보인다고 기재됐다.

이렇듯 한강문화재연구원의 1차 경위서와 2차 경위서의 내용이 달라졌음에도 불구하고 문화재청은 한강문화재연구원의 경위서를 그대로 받아들였다.

이같이 경위서의 내용이 달라진 것에 대해 문화재청 관계자는 본지와의 통화에서 “우리가 이거(1‧2차 경위서)를 법적으로 이렇게 받은 건 아니고 이게 굉장히 특수한 사례였다”며 “경위서까지 받았을 때는 그럴만한 사유가 있어서 받았을 텐데, 이게 민원이 계속되다 보니 감사원 감사도 받고 여러 차례 저희도 이제 내부적으로 보고도 드리고 했었던 부분인데 조금 좀 그랬던 부분이 있었던 것 같다”고 답했다.

그러면서 “날짜를 막 이렇게 내용을 더 중시 보고 날짜에 그런 것까지는 조금 세세하게 못 본 부분이 있었던 것 같다”고 덧붙였다.

특해 해당 관계자는 ‘해당 문제는 문화재청의 실수가 있었던 부분이 맞냐’는 질의에 “우리는 문화재청이기 때문에 문화재 훼손이 더 중요하지, 공사 관련해서는 나중에 판결문을 보고 알았다”며 즉답을 피했다.

허가 없이 문화재 매장지역 굴토 행위 눈감아준 문화재청?···고발한다더니 4년째 ‘묵묵부답’

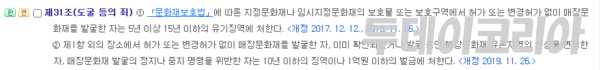

특히 한강문화재연구원이 2차 경위서에서 주장한 바와 같이 종로구가 5월 22일 임시 하수관로를 부설했다면, 이는 허가 없이 매장문화재를 발굴한 행위로 ‘매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 제31조 2항’을 위반한 것이 된다.

해당 조항에는 ‘제1항 외의 장소에서 허가 없이 매장문화재를 발굴한 자, 이미 확인되었거나 발굴 중인 매장문화재 유존지역의 현상을 변경한 자, 매장문화재 발굴의 정지나 중지 명령을 위반한 자는 10년 이하의 징역이나 1억원 이하의 벌금에 처한다’고 명시돼있다.

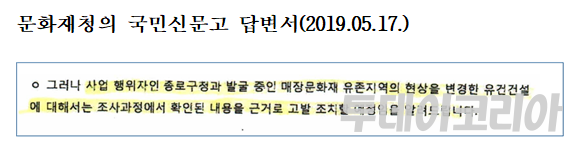

문화재청은 국민 신문고에서 해당 건과 관련해 ‘종로구청과 당시 공사를 맡은 업체를 고발조치 하겠다’는 답변을 내놓은 바 있지만, 고발조치는 이뤄지지 않은 것으로 파악된다.

본지가 확보한 자료에 따르면, 문화재청은 지난 2019년 5월 17일 국민신문고 답변를 통해 “사업 행위장인 종로구청과 발굴 중인 매장문화재 유존지역의 현상을 변경한 A건설에 대해서는 조사과정에서 확인된 내용을 근거로 고발 조치할 예정임을 알려드린다”고 밝혔지만, 취재 결과 4년이 넘도록 실제 고발은 이뤄지지 않은 것으로 확인됐다.

이와 관련해 문화재청 관계자도 본지와의 통화에서 “문화재 훼손이 없다는 것이 학술자문회의 등에서 밝혀졌기에 고발하지 않았다”고 전했다. 다만, 문제가 된 굴토 등의 현상변경에 대한 부분은 언급하지 않았다.

국민신문고에 해당 민원을 제기한 A씨는 이러한 문화재청의 답변에 대해 “날짜가 변경된 부분에 대해 많은 이의를 제기한 바 있기 때문에 날짜를 중요시 하지 않았다는 답변은 새빨간 거짓말”이라며 “너무나도 무책임한 대응에 분통이 터진다”고 호소했다.

매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행도 어긴 문화재청

시행령 ‘제11조 발굴허가의 신청 및 제한’ 제1항에는 ‘제12조 제1항 따라 발굴허가 신청서를 제출받은 지방자치단체의 장은 7일 이내에 발굴의 필요 여부 및 범위, 현장 여건에 적합한 보존 방안 등에 관하여 문화재청장에게 의견을 제출하여야 한다’고 명시됐지만, 문화재청은 해당 서류를 종로구로부터 제출받은 사실이 없다고 답했다.

문화재청 관계자는 해당 건과 관련해 “이거는 제출을 받지 않았다”며 “더 이상 드릴 말씀이 없다”고 일축했다.

미비된 서류는 더 있었다

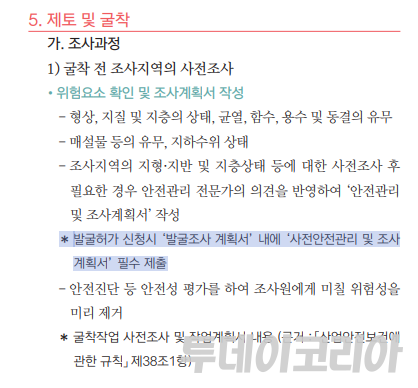

지난 2017년 3월 문화재청이 발간한 ‘매장문화재발굴조사 안전관리 메뉴얼’의 41페이지 제토 및 굴착 ‘가’ 항에는 ‘발굴허가 신청시 발굴조사 발굴조사 계획서 내에 사전안전관리 및 조사 계획서 필수 제출’이라고 적시돼있다. 이는 안전진단 등 안전성 평가를 통해 조사원에게 미칠 위험성을 미리 제거한다는 취지로 ‘산업안전보건에관한 규칙 제38조 1항’에 따른 것이다.

해당 서류는 ‘안전관리계획서’와 ‘사전관리계획서’가 합쳐진 것으로, 2017년에는 안전관리계획서에 대한 부분은 필수 요건은 아니었던 것으로 알려진다. 다만, 사전관리계획서의 경우 당시에도 제출 서류에 포함돼 있었다.

그렇지만 문화재청 관계자는 “그거는 우리 제출 사항이 아니다. 사전작업 계획서라는 말은 저희는 처음 들어보는 단어다. 무슨 작업계획서인지도 모르겠고, 이거는 누가 받는 건지도 모르겠다”고 해명했다.