춘추, 당대에는 공감 후대에는 귀감

권력은 통제의 속성이 있고 국민은 알고 싶어 하고 또 알 권리가 있다. 언론과 권력이 충돌할 수 밖에 없는 지점이다. ‘신문 없는 정부를 택하느니 정부 없는 신문을 택한다’는 명언도 실은 권력으로부터의 자유가 지상과제이던 시절의 역설일터, 언론자유가 민주주의 필수조건으로 꼽히는 까닭이다.

1815년 2월 26일 유배지 엘바 섬을 탈출한 나폴레옹은 파죽지세로 진격, 불과 20여일 만에 파리에 입성한다. 그 20여 일간 보여준 프랑스 언론의 추태는 그 오명이 세계 언론사에 길이 남는다. 당시 가장 심했던 ‘모니테르’ 신문의 표제를 보자.

<∆살인마, 소굴에서 탈출 ∆코르시카의 마귀, 쥐앙만 상륙 ∆ 괴물, 그레노블에서 야영 ∆ 폭군, 리용 돌파 ∆약탈자, 수도 60마일 출현 ∆보나파르트, 급속히 전진, 파리 입성은 절대불가. ∆황제, 퐁텐블로에 도착 하시다 ∆어제 황제께옵서는 충성스런 신하들을 거느리고 튀틀리 궁전에 듭시었다 ∆황제폐하 만세>

나폴레옹 시대의 프랑스 언론에서 보듯이 절대권력 앞에서는 언론도 별 수가 없다. 권력이 작심하면 뜻을 굽히거나 아니면 기껏해야 떠나는 것이 고작이기 때문이다.

이런 사정을 아는지라 독자들은 독재 치하의 언론에 관대하다. 예컨대 ‘김대중’이라는 이름 석 자가 금기였던 유신시대 독자들은 지면 한 귀퉁이에 ‘유력한 재야인사’ 동정이 실리면 가슴 설레며 읽었지 ‘왜 이름이 없느냐’고 따지지 않았다.

어느 신문이 일제 때 ‘천황폐하께 충성을 다짐’(1936,1,1)했다거나 북한군이 서울에 입성하는 날(1950,6,28)‘김일성장군 만세’를 특보한 것을 야박하게 허물하지 않는다. 둘 다 본의가 아니라고 미루어 혜량하는 것이다.

세월이 달라졌다. 사회주의 국가를 제외한 모든 나라에서 언론이 권력의 눈치를 보는 시대는 지났다. 특히 한국 언론은 ‘오히려 정부를 탄압한다’는 소리가 나올 정도로 무소불위다. 그런데 우리나라 언론의 신뢰도는 세계 최하위다. 더불어 기자를 ‘기레기’로 폄훼한다. 원인이 뭘까?

(기자가) “본대로 들은 대로 쓰지 못하던 시절의 독자들은 행간의 숨을 뜻을 읽고 오히려 공감했지만 쓰고 싶은 대로 쓴 기사를 읽는 독자들은 기자를 불신한다” 오랫동안 언론민주화 운동을 해온 사람의 분석이다.

‘김일성 만세’를 부르고 ‘천황폐하께 충성다짐’에는 관대할 수 있어도 대통령으로부터 임명장을 받는 교육부총리의 빨간 넥타이를 가지고 딴죽을 걸고 ‘친일청산’ 얘기만 나오면 좌파들의 단골메뉴로 매도하는 데 대해서는 묵과하지 못하는 것이다.

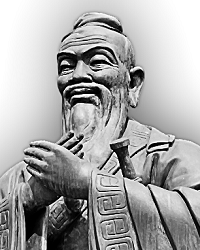

언론자유가 만발한 시대의 언론불신은 정파에 치우치고 자사이익에 기울고 자기입지에 연연한 데서 나온다. 내면의 양심을 제 1독자로 설정하면 사정(私情)에 얽매이지 않는다. 그런 글이라야 당대에 만인이 공감하고 먼 후대에 사가(史家)들이 귀감으로 삼는다. 기원전 710년 사건을 다룬 공자의 한 줄 기사가 <2월 봄, 정월 무신일에 송나라 독이 그 임금 여이와 대부 공보를 죽였다.二月春王正月宋督弑其君與夷及其大夫孔父>가 그 좋은 사례다.

이 기사에서 피해자(공보)의 실명(공보)을 거론하는 것은 그에게도 문제가 있음을 암시하는 것이다. 그 곡절을 좌구명(左丘明)이 밝혔다. <안으로는 가정을 다스리지 못하고 밖으로는 백성들에게 원망을 사서 자신도 죽고 화가 임금에게까지 미치게 했다>는 것이다.

‘가정을 다스리 못했다’는 말은 사건 후 범인이 공보의 아내를 취한 것을 두고 어떤 내막이 있음을 암시한 것이며 ‘백성의 원망을 샀다’ 함은 송나라가 10년 동안 11번의 전쟁을 치러 백성이 탈진했는데 당시 대사마(大司馬)로 군을 통괄했던 공보의 책임이 크다는 뜻이다.

여기서 중요한 것은 공보(孔父)가 공자의 6대조라는 것이다. 우리나라 모든 족보가 시조의 행장(行狀)이 칭송일변도인 것을 감안하면 2500여 년전, 직계 할아버지의 불미스러운 사건을 가감 없이 다룬 공자의 공평무사는 춘추가 왜 춘추인지를 말해준다.